핵융합 플라즈마 | 스스로 발생 가능한 신규 플라즈마 전류

- 세계적 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션' 논문 게재

- 난제로 여겨진 상용 핵융합로의 장시간 지속 과제 해결의 실마리로 평가

핵융합 플라즈마에서 스스로 발생 가능한 신규 플라즈마 전류 발견

국내 연구진이 한국의 인공태양인 KSTAR 장치에서의 실험을 통해 핵융합 플라즈마에서 스스로 발생 가능한 새로운 전류를 발견했다고 밝혔다.

이는 실제 태양과 마찬가지로 인공태양이 스스로를 가두어 핵융합 반응을 장시간 유지할 수 있는 새로운 가능성이 생긴 것으로 볼 수 있다. 핵융합은 수소를 원료로 태양의 상태를 지구상에 구현하여 에너지를 얻는 차세대 에너지원이다.

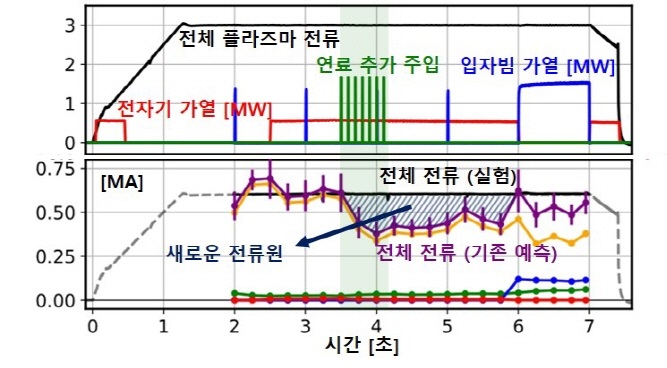

연료 주입 전 사진 설명 _ 새로운 전류원 발견 실험 분석결과(상) 및 실험에서 연료 추가 주입 전후의 플라즈마(하)

한국을 포함한 34개국은 세계 최대 핵융합 프로젝트인 국제핵융합실험로 ITER를 건설 중에 있으며, 아마존 CEO인 제프 베이조스, 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠와 폴 앨런, 피터 틸 페이팔 공동 창업자 등이 핵융합 창업 회사들에게 대규모 투자 진행을 하는 등 핵융합은 최근 탄소 제로 미래에너지로 각광받고 있다.

한국핵융합에너지연구원(이하 핵융합(연))이 운영하는 KSTAR는 초전도 자석을 이용해 수소 플라즈마를 가두는 도넛 모양의 핵융합 실험장치로, 국내외 연구기관들은 KSTAR를 활용한 공동연구를 수행하고 있다.

특히, 올해 서울대 원자핵공학과 나용수 교수팀은 핵융합(연)과 더불어 KSTAR에서 안정적인 핵융합을 위한 새로운 운전방식을 개발해, 세계 최초로 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 30초 유지를 성공하고 그 지각을 밝혀 9월 7일 네이처(Nature)지에 해당 내용이 게재된 바 있다.

연료 주입 후 (새로운 전류 발생) 새로운 전류원 발견 실험 분석결과(상) 및 실험에서 연료 추가 주입 전후의 플라즈마(하)

핵융합 에너지 상용화의 관건은 핵융합을 일으키는 초고온의 수소 플라즈마를 어떻게 오랜 시간 동안 잘 가두어 놓을 수 있느냐에 달려있다.

KSTAR와 같은 핵융합 장치는 플라즈마 내부에 전류를 흘려 자기장을 생성해 플라즈마를 가두는 방식을 이용한다. 즉, 상용 핵융합로를 위해서는 플라즈마 전류를 계속해서 유지시키는 것이 필수적이다.

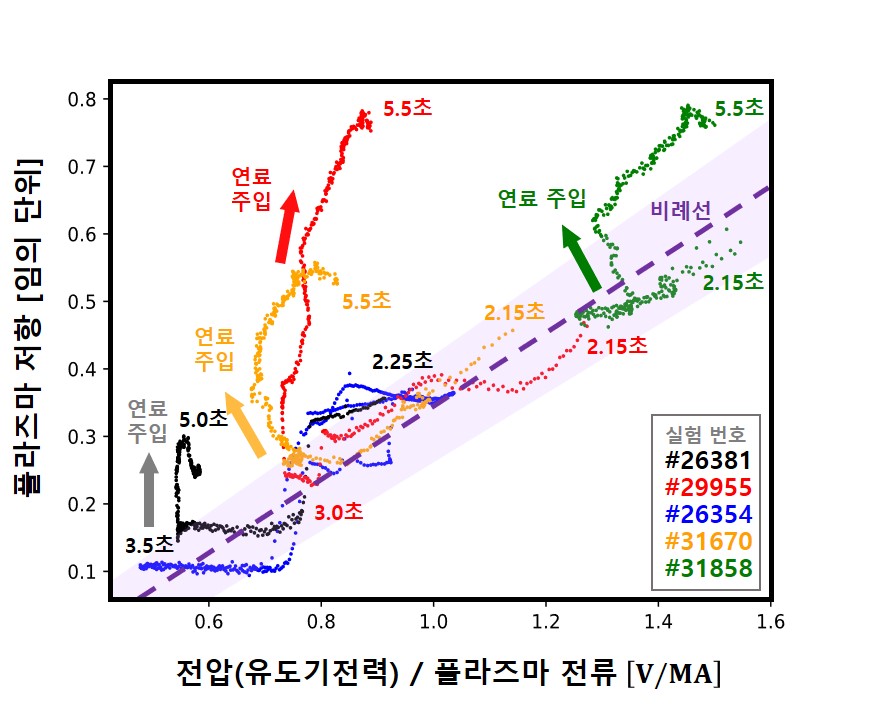

플라즈마 연료 주입에 의한 KSTAR 핵융합 플라즈마의 변화

기존에는 이러한 플라즈마 전류 발생을 위해 무선 스마트폰 충전이나 교통카드 등에 활용되는 전자기유도 방식을 주로 이용해왔지만, 이 방식으로는 장시간 계속해서 전류를 공급하기에 각종 공학 및 에너지 효율 측면에서 한계가 있었다.

이에 전 세계 핵융합 연구자들은 수십 년 동안 또 다른 새로운 플라즈마 전류원을 발견해 난제를 해결하고자 노력해 왔다.

국내 연구진은 KSTAR 실험 도중 정체불명의 플라즈마 전류가 발생하는 것을 발견했다.

서울대학교 원자핵공학과 나용수 교수 연구팀

댓글

댓글 쓰기